An vielen Stellen sind Menschen frustriert oder resigniert, was die alltäglichen Lebensstrukturen betrifft, in denen wir „funktionieren“: Man beklagt eine

Dokumentationsbürokratie, die in den Altenheimen die Zeit für das Mitmenschliche, die eigentliche Pflege frisst, man beklagt sinnentleerte, sich in der Jagd nach Creditpoints erschöpfende

Bildungserfahrungen, man beklagt ein um sich greifendes Gefühl, selbst nie wirklich zu genügen oder die Kapitalisierung von Natur, die Heidelandschaften zu Öko-Dienstleistern

degradiert.

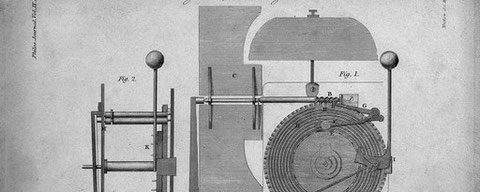

Weniger auffällig, aber umso präsenter weil allgegenwärtig, ist eine Form der Ökonomisierung, wie sie bereits Michael Ende 1973 in seinem bekannten Werk „Momo“

eindrücklich schildert: Die Ver-Geldlichung der Zeit. Gewissermaßen ist sie unter der Oberfläche mit allen anderen ökonomischen Einhegungen des Lebens verknüpft und häufig schwer zu fassen, ist

Zeit doch selbst eine Kategorie, in der wir Wirklichkeit wahrnehmen.

Zeitdruck ist ein perfektes Mittel zur Manipulation: Es ist die funktionale Unterwerfung durch Sachzwänge. Die Ziele, die dafür sorgen, dass die Zeit knapp ist, sind oft künstlich definiert. Ihre Autorität wird gespeist von latenten gesellschaftlichen Handlungsmaximen (Profitzwang, Leistungserwartungen), sodass ihre Legitimität normalerweise nicht mehr hinterfragt wird. Zeitknappheit und Effizienzdenken ging bereits in der Kolonialzeit mit der Unterwerfung der lokalen indigenen Bevölkerung einher. Im 19. Jahrhundert schreibt ein Lord in Rhodesien zur Strategie, sich erst indigenes Land anzueignen, um dann darauf eine Hüttensteuer zu erheben und den Bedarf an Bargeld zu schaffen:

"Wir wollen diese jungen Leute in den Griff bekommen, und die einzige Art und Weise, das zu erreichen, besteht darin, sie zur Zahlung einer Arbeitssteuer zu zwingen (…) Es muss ihnen klargemacht werden, dass in Zukunft neun Zehntel von ihnen ihr Leben mit täglicher (Lohn-)Arbeit verbringen werden.“ (Gronemeyer 1991: 42)

Das Leben wie gewohnt in Stunden, Minuten und Sekunden aufzufassen, wie gleichmäßige Striche auf einem Zollstock, der notwendig an sein Ende kommt, ist bereits eine

quantifizierende Idee von Leben. Sie mag berechtigt und nützlich sein, greift aber nicht das ganze Wesen von Existenz. Zeit lässt sich (wie es indigene Kulturen taten oder tun) auch in

Schwellenereignissen, zyklisch begreifen. Hier zählt nicht der quantitative „Ablauf“, in dem es irgendwie zu „sammeln“, „abzuleisten“ oder gesteckte Kurz- und Langstreckenziele zu erreichen gilt,

sondern der innere Prozess, der sich mit dem eigenen Da-Sein auseinandersetzt, sich stetig wandelt und in Initiationsschwellen ausdrückt.

Es ist aber ein Unterschied, ob sich dieser Zollstock bis in die entlegensten Winkel der Psyche ausfaltet oder nicht. Sobald Zeit zu Geld wird, tut er genau das,

und verschleiert die andere, lebendigere Seite der Zeit. Es ist eine Denkform, die sich wieder und wieder in Köpfen von Menschen reproduzieren kann. Es gilt wohl, beide Lebenszeit-Weisen wieder

in Balance zu bringen. Dazu dienen die folgenden Prinzipien, die auf eigenen Forschungs-Erfahrungen beruhen.

1. Bleibe in der Gegenwart

Um das Neue aus dem Alten entstehen zu lassen, braucht es eine grundlegende tabula-rasa Mentalität. Es nützt nichts, die Samen des Neuen zu streuen und zu

kultivieren, wenn eigentlich kein Platz für sie ist. Oder wenn ihre eigene Zukunftsfähigkeit angezweifelt wird.

Der einzige Weg zu dieser tabula rasa, die das Neue aus dem Alten hervorzubringen versteht, ist eine Haltung der Achtsamkeit, der völligen urteilsfreien

Gegenwärtigkeit. Nur sie kann die ins Unterbewusste gesickerten Paradigmen überwinden, nach denen wir tagtäglich unsere Entscheidungen treffen und unser

Leben gestalten. Nur sie kann dich, wird sie ernst genommen und nicht selbst instrumentalisiert, vor kollektiven und privaten Ideologien warnen.

Die Gegenwart ist letztlich alles, was du wirklich hast. Alles andere sind Gedanken über Zukunft und Vergangenheit, die deine Gegenwart ausfüllen – frage dich, bis

zu einem welchen Punkt dies sinnvoll ist, und wie du deine ewige Gegenwart am liebsten füllen willst: Mit welcher Haltung du dich mit dem Hier und Jetzt verbinden willst. Sie hilft dabei, das,

was Körper, Geist und Seele genannt wird, aufeinander abzustimmen.

Die Achtsamkeit ist das Penicillin des 21. Jahrhunderts, und dann kommt lange nichts!

Sie ist auch die Basis eines gesunden Zeitwohlstands. Zeitwohlstand heißt nicht, sich möglichst viel Zeit zum Nichtstun zu nehmen oder alles besonders ineffizient

zu tun, aus einer Gedankenlosigkeit oder -verlorenheit heraus. Zeitwohlstand heißt, die Dinge zu tun, die im Moment anliegen, aus einem gefühlten Sinn heraus und diese in Ruhe und Konzentration

zu tun und gleichzeitig einen Sinn für das zu behalten, was um einen herum Not tut. Nichts wird getan, und dennoch bleibt nichts ungetan. Es ist das Sein in

der ewigen Gegenwart, indem das Hilfsmittel Ratio und der Körper Dinge, die not tun, erledigt, aber eher so, als würden sie sich von selbst erledigen: der ewige Fluss (Tolle, 2000).

2. Achte auf die wahren Bedürfnisse deines Umfelds

Was „Not tut“, das ergibt sich aus den Bedürfnissen, die du in anderen Menschen, aber auch in deiner sonstigen Umwelt sowie in Situationen und Prozessen erkennst.

Bei den Bedürfnissen ist zu unterscheiden zwischen jenen, die eine Art Ersatz für andere Bedürfnisse darstellen oder von außen aufgedrängt wurden – wie der Wunsch, etwas unbedingt heute noch

fertig machen zu wollen – und solche, die tieferen Schichten entstammen. In achtsamer Haltung lässt sich meist ganz gut zwischen verschiedenen Bedürfnisarten unterscheiden, und es kommt ein

differenziertes Gespür dafür auf, bei welchen es wirklich Sinn macht, sie gerade zu erfüllen.

Sich die Zeit zu nehmen, sich mit dem Volumen des eigenen Atems zu beschäftigen, wahlweise auch der Lederoberfläche der eigenen neuen Schuhe, dem eigenen

Kälteempfinden, dem Duft von etwas, kann unendlich schwer auszuhalten sein, wenn der innere „Zeitdämon“ gerade aktiv ist. Dabei ist eine solche Beobachtungsgabe nur lebensdienlich: In

selbstversorgerischen Kontexten braucht es Menschen, die achtsam sind gegenüber Pflanzen, Tieren, Menschen um sie herum, um überhaupt deren Bedürfnisse wahrzunehmen, auch jenseits von Absichten

und Affekten.

Achte auf alle deine Bedürfnisse ebenso wie auf die deiner Umgebung, und versuche eine Balance zu finden. Genau betrachtet spielt es keine Rolle, ob ich eine

Tätigkeit (z.B. Spülen) für mich erledige oder für andere, solange dafür gesorgt ist, dass immer gespült wird. Es geht darum, die eigenen Bedürfnisse (Habe ich gerade Ressourcen dafür? Kommt es

mir sogar gerade gelegen?) und die Bedürfnisse des Ganzen (Ist da ein Berg an Ungespültem?) aufeinander abzustimmen. Das kann dazu führen, dass man solange spült, wie es das eigene Bedürfnis

zulässt, und darauf vertraut, dass andere den Rest erledigen. Dies funktioniert, sobald alle so verfahren (Kategorischer Imperativ ;-)).

3. Setze Prioritäten und misstraue der Macht der Fristen

Wie viel Zeit des Tages verbringst du damit (während du arbeitest) Fristen zu erfüllen, Resultate eines Projektes zu optimieren, etwas „fertig zu bekommen“, deine

Professionalität unter Beweis zu stellen oder etwa Geld zu organisieren? Und wie viel Zeit verbringst du damit – während du arbeitest! - einen guten Umgang mit Natur und anderen Menschen zu

finden, Neues über sie oder dich zu lernen, Existenz zu genießen oder wertzuschätzen, zu SEIN, und zwar nicht jenseits von Konflikten und Herausforderungen, sondern DURCH sie

hindurch?

Stelle einzelne Vorhaben nur dann über alle anderen Ziele, wenn es später zu spät wäre, sie zu erledigen. Baue dir nicht unnötig Fristen auf, die bloß der

Befriedigung innerer Ansprüche dienen. Manche Situationen brauchen es, dass du sofort handelst. Dann macht es Sinn, ihnen kurzfristig Vorrang zu gewähren. Aber viele Vorhaben brauchen es auch

nicht.

4. Strebe nach Balance in deinen Zuständen und lasse alle da sein

Zeitwohlstand lässt ein gewaltiges Spektrum an Gefühlszuständen zu: ein Abwechseln von Entspannung und Spannung, Stress und Erholung, Scham, Wut, Angst, Freude, Trauer usw., positiver und negativer Gefühle. Eine Haltung im Zeitwohlstand macht es wahrscheinlicher, dass sich das Gefühlsleben nicht zu einem Einheitsbrei entwickelt, sich alle Ströme in einer Spannung verquirlen, die einen am Ende stumpf macht und in der man in Alltagsroutinen landet, die kreiert sind aus erstarrten Urteilen über die Welt. Ist also zu empfehlen.

5. Fühl dich selbst in deinem Körper und lass Nähe zu

Zeitdruck kann dazu führen, dass man Dinge erledigt, die in ihrem Sinn eigentlich in Frage zu stellen wären. Doch um Dinge in Frage zu stellen, braucht es

Reflexionszeit, ein Innehalten. Doch Anhalten, Zur-Ruhe-Kommen in einem von Zeitknappheit geprägten Prozess wird oft zu einer unerträglichen Übung, zu einem No-Go, zu etwas Unanständigem, das

latent stresst, weil man ja nichts „produziert“ auf der Oberfläche. Dabei ist es in Wahrheit ein Zeichen dafür, dass ein Zeitregime aufgebrochen wird ...

Eine Tätigkeit sollte dich 1. mit anderen verbinden, ohne dich selbst verleugnen zu müssen und 2. reale Bedürfnisse von dir selbst und/oder von anderen (deiner

Umwelt) erfüllen. Jemand, der allein aus diesen Gründen tätig werden möchte, könnte am Ende einen etwas anderen oder sehr viel anderen Umgang mit Arbeit und Lebenszeit anstreben als den aktuellen

...

6. Frage erst nach dem Sinn deiner Ziele und dann danach, wie du sie erreichst

Zeitdruck kann dazu führen, dass man Dinge erledigt, die in ihrem Sinn eigentlich in Frage zu stellen wären. Doch um Dinge in Frage zu stellen, braucht es

Reflexionszeit, ein Innehalten. Doch Anhalten, Zur-Ruhe-Kommen in einem von Zeitknappheit geprägten Prozess wird oft zu einer unerträglichen Übung, zu einem No-Go, zu etwas Unanständigem, das

latent stresst, weil man ja nichts „produziert“ auf der Oberfläche. Dabei ist es in Wahrheit ein Zeichen dafür, dass ein Zeitregime aufgebrochen wird ...

Eine Tätigkeit sollte dich 1. mit anderen verbinden, ohne dich selbst verleugnen zu müssen und 2. reale Bedürfnisse von dir selbst und/oder von anderen (deiner

Umwelt) erfüllen. Jemand, der allein aus diesen Gründen tätig werden möchte, könnte am Ende einen etwas anderen oder sehr viel anderen Umgang mit Arbeit und Lebenszeit anstreben als den aktuellen

...

7. Versuche in erster Linie effektiv zu sein, nicht dogmatisch effizient

„Produziert“ man etwas – egal, was im Genauen das eigentlich bedeuten soll – möchte man dies häufig besonders effizient tun. Dies ist ein Leitwert im kapitalistischen Sinnuniversum. Der Begriff effizient bedeutet „ökonomisch nutzbringend, lohnend, zweckmäßig, rationell“, effektiv heißt laut Duden dagegen so viel wie „wirksam, wirkungsvoll, nutzbringend, wirklich“. Nicht diffus effizient sein zu wollen, sondern effektiv, das heißt, Begegnungen und Gedanken reifen lassen zu können, ebenso Vorhaben; was auch immer bedeutet: liegen lassen können – Unperfektes, Unvollständiges, Unvollkommenes, Vages, Unklares zulassen, im Vertrauen, dass sich Lösungen ergeben.

Und damit die Kontrolle abgeben, über den Prozess, über die eigenen Gefühle, den eigenen Tagesablauf. Es kann einem wie Bummeln vorkommen, manchmal, wo Schritte nicht kategorisiert, kontrolliert und effizient und möglichst schnell ausgeführt werden. Das kann bedeuten: Effektiv und sinnvoll ist NICHT unbedingt das, was möglichst bald sichtbare, von anderen anerkannte Erfolgsresultate erbringt, NICHT automatisch das, was allgemein als anerkannte Tätigkeit gilt, v.a. weil es bezahlt wird oder irgendwie Geld generiert. Effektiv ist NICHT unbedingt das, was an einem Abend im Hauruck-Verfahren abzuarbeiten ist, nicht das, was ursprünglich mal auf dem Arbeitsplan stand und entsprechend einer in reiner Theorie ersonnener Zeitplanung abgeleistet wurde. Sondern effektiv kann ebenso das sein, was langfristig gute Beziehungen zu den Menschen im selbst gewählten Umfeld aufbaut und die eigene Gesundheit unterstützt; was den eigenen Willen realisieren hilft; was in Konzentration auf das eigene Vorhaben, ohne Scheuklappen, mit fruchtbaren Zweifeln, die den Prozess sich vollständig entfalten lassen, aber ohne blockierende Zweifel, die Energien abziehen, passiert. Effektiv ist das, was direkt sichtbare Notwendigkeiten nicht ignoriert und dennoch immer wieder, einem Jojo gleich, zum eigenen roten Faden zurückkommt.

8. Ertrage Unperfektion

Lerne ebenso, zu akzeptieren, dass alles länger dauert als erwartet, Pläne nie eingehalten werden, Dinge erst Wochen später erledigt, eben doch erst nach einer

Weile repariert, in Ordnung gebracht etc. werden. Zeitwohlstand bedeutet auch, diese Unperfektion zu ertragen.

Sollte etwas sehr lange dauern, kann das ein Indiz dafür sein, dass bestimmte Bedürfnisse deiner Umwelt noch nicht erfüllt sind oder Konflikte daran hindern, sie zu

erfüllen. Dann ist das aber ein Indiz und kein Grund für ein Ärgernis.

In „Projekten“ wird häufig die meiste Zeit darauf verwendet, letzte Reste von Inperfektion zu beseitigen: Sei es beim Catering, eine perfekte Dekoration oder Essen

in maximal kurzer Zeit zu liefern; bei Webseiten, sie möglichst professionell aussehen zu lassen; bei allen denkbaren designten Verkaufsgegenständen, um sie wettbewerbsfähig zu halten und so

jeden Makel zu beseitigen. Wenn es jedoch nicht darauf ankommt, dass etwas einen Makel hat, weil eine Vertrauensbeziehung herrscht, kann sich auf andere Dinge konzentriert werden, die da sind:

Was möchte meine Umgebung gerade jetzt von mir? Ist es überhaupt gerade der richtige Zeitpunkt, etwas fertigzustellen? Was sagt meine Intuition? Ist es für alle dienlich, es so zu machen? Was

fühle ich dabei, während ich es tue, bin ich erfüllt? Aus welchen Beweggründen tue ich etwas? Bringt es mich wirklich anderen näher und erfüllt reale Bedürfnisse, was das Ziel sein sollte?

Hierauf können sich die freiwerdenden Energien konzentrieren. Durch dieses Lassensprinzip entsteht eine neue Form von Effizienz und Lebendigkeit.

9. Quantität und Qualität sind nicht dasselbe

Eine neue Form von Effizienz entsteht auch dadurch, dass die Qualität wieder als Maßstab erscheint. Die Tiefe, die Sorgfalt, die Ernsthaftigkeit, der lange Atem, die Begeisterung, die Hingabe, mit der irgendetwas betrieben wird. Sie sorgen dafür, dass etwas gut wird. Quantität kann nie Qualität ersetzen. Eine Stunde grundlegende Reflexion über ein Vorhaben bei einem Spaziergang können drei Stunden ineffektive Planung oder unaufmerksamen Textkonsum ersetzen. Also: Qualität, Qualität, Qualität!

10. Lerne, zu vertrauen und zu warten

Menschen fühlen sich gut, wenn sie abends etwas „geschafft“ und erledigt haben. Ein normales Bedürfnis, das die meisten kennen. Evolutionsbiologisch lässt es sich

dadurch erklären, dass erledigte Aufgaben meist dazu führten, ein dienliches Mitglied der Gemeinschaft zu sein und somit dazu, mit anderen verbunden zu sein. Leider stehen in einer komplexen

globalen Informationsgesellschaft mit globalen Herausforderungen auch sehr viele Aufgaben an, unter deren Erledigung man nicht nach ein paar Stunden oder Monaten einen Haken machen

kann.

Natürlich wird es weiterhin viele geben, die so abgearbeitet werden können, aber es sollte nicht passieren, dass wir uns nur die heraussuchen, die uns auf diese

Weise Seelenfrieden verschaffen.

Denn, was es dringender braucht, ist Lassenskraft (oya 2017): Nicht danach zu streben, sofort oberflächliche Bedürfnisse nach Anerkennung, Status etc. erfüllt zu

bekommen, sondern sich trauen, Zeit ins Land gehen zu lassen, bis Lebenssituationen wie eine Ernte heran gereift sind. Und sich zu fragen: Wie kann ich mein existenziell wichtiges Bedürfnis nach

Dazugehören trotzdem erfüllen? Ein Vorhaben dauert so am Ende drei Monate, drei Jahre länger als geplant? Bedenke, dass die Kraft, Ressourcen und Geschehen im Umfeld langsam wachsen und dass den

richtigen Zeitpunkt kommen zu lassen einen Erfolg häufig erst möglich machen, die Richtigen zur richtigen Zeit anziehen kann. Lassenskraft kann eine komplexe Vielfalt an Faktoren berücksichtigen,

ohne sie zu kennen und muss Entwicklungen nicht durch Kalkulation voreilig steuern. Eine stete Lassenskraft kann tagelange Anstrengungen von durch reine Rationalität und Sicherheitsdenken

verursachter Arbeit ersetzen. Akzeptiere, dass du im Fluss des Lebens stehst und es nicht unter deiner vollen Kontrolle hast, ebenso wenig wie deine Vorhaben.

Habe daher den Mut, langsam zu sein. Sich in den Strom zu stellen und nicht mit zu schwimmen, sondern sich langsam um zu drehen; nicht schnell und

marktschreierisch, sondern einfach kontinuierlich, hartnäckig um zu drehen, auch, wenn es einen immer wieder zurücktreibt und man nur langsam vorwärts kommt. Sich immer wieder des Standpunktes

und Zustandes zu vergewissern, an dem man bereits angekommen ist oder den man anstrebt. Den Mut haben, etwas wachsen zu lassen, selbst zu reifen wie der Baum (von dem R.M. Rilke erzählt), „der

seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch! Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als

ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos still und weit“.

11. Habe Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des Lebens

Die Lassenskraft ist eng verknüpft mit einem Gefühl, das der rationalistische Aufklärer in uns naserümpfend ablehnt: Es geht um eine Art Vertrauen ins Leben, dass alles – Termine, Begegnungen, Bedürfnisse, Aufklärungen, Fragen – zur rechten Zeit kommt, wenn man es lässt und dass es meist nicht in dem Rhythmus kommt, den man vorgesehen hatte aus einer diffusen Angst heraus, etwas kontrollieren zu müssen. Es geht hier um eine Verneigung der Ratio vor der Intuition. Nur, wenn Resonanz und Achtsamkeit, die das ermöglichen, die Leitlinien für Handeln und Entscheiden sind, kann Gesellschaftswandel auf neue Art passieren: kleiner, anders, langsamer, komplex, aber wahrscheinlich auch intensiver, resonanter, gesünder und lebendiger.

12. Sorge für deine Zukunft, aber nicht mehr als für deine Gegenwart

Vertrauen in die Zukunft zu entwickeln, heißt auch, für die Zukunft vorzusorgen, aber nicht jeweils mehr, als du für dein Dasein im aktuellen Moment sorgst. Es kann

nicht das einzige Ziel der Gegenwart sein, für die Zukunft vorzusorgen, denn wenn, dann würde man nie ankommen in dem, für was man eigentlich vorsorgt. Ein Zielhorizont ist wichtig, um nicht

orientierungslos zu sein, aber langfristig reicht es nicht, nur auf etwas hinzuarbeiten.

Übrigens: Du hast alle Zeit deines Lebens. Auch wenn die Zeit für die Menschheit davon zu rennen scheint, haben wir keine Zeit dafür, uns zu beeilen. Stimmen, die

sagen, dass für komplexe Evolutionsprozesse einer Postwachstumsgesellschaft wegen Klimawandels keine Zeit wären, unterliegen dieser Getriebenheit. Ihr zu entkommen ist dagegen der erste Schritt,

der ins konstruktive Handeln führt.

Es geht nicht darum, sich im Gesellschaftswandel besonders „schnell“ zu engagieren, sondern diesen besonders „achtsam“ und „lebendig“ zu machen: Ratio und Intuition

vereinen, auf Bedürfnisse achten, ordentlich-verlässlich arbeiten, ohne an fixen Plänen fest zu klammern, wenn das Leben anders kommt; sich Zeit nehmen für andere und das Zusammenleben, die

alltäglichen Aufgaben; achtsam und undogmatisch gegenüber den Entwicklungen und Bedarfen sein.

Kommentar schreiben